Fabrication d'un affichage à cristaux liquides

Nous savons désormais préparer des cristaux liquides (esters de cholestéryle, MBBA, TBBA), certains dans leur état liquide nématique à température ambiante. C’est déjà pas mal.

Nous avons également mis en évidence les températures de changement d’états de ces composés et observé ces différents états : solide, liquide nématique, liquide isotrope. C’est encore mieux !

Mais pourquoi s’arrêter là et ne pas envisager de réaliser un afficheur, même sommaire, à cristaux liquides ? Il est clair que nous n’irons pas jusqu’à mettre au point un écran plat, mais il est possible de réaliser des plaques de verre recouvertes d’un couche conductrice d’oxyde d’étain, de les utiliser pour réaliser un afficheur sommaire mettant en jeu le MBBA et de mettre en évidence les phénomènes ayant lieu lorsque l’on soumet le MBBA à l’action d’un courant électrique, d’un point de vue et macro- et microscopique.

Sommaire

[masquer]1 Préparation des plaques de verre transparentes conductrices

Lorsque l’on souhaite réaliser un afficheur à cristaux liquides, on ne peut se passer de plaques transparentes (de préférence du verre), recouvertes d’une couche d’un matériau conducteur du courant électrique.

Et on se rend compte qu'il est difficile d'en acheter. Peu d’entreprises européennes vendent ce type de plaque, ou alors à des prix/dimensions ne correspondant pas à nos maigres aspirations.

Heureusement, un splendide tutoriel de Robert Hunt est disponible sur le site Teralab. Entre autre réjouissance électriques/électroniques et conseils de soufflage du verre, il est possible de tomber sur un article sobrement intitulé "Conductive Glass"[1].

À la lecture de celui-ci, il apparaît qu’il contient toutes les informations pour réaliser des plaques de verre recouvertes d’une couche conductrice d’oxyde d’étain. Le mode opératoire suivant est directement tiré de ce site.

Étant donné sa toxicité, le chlorure d’étain ![]() devra être manipulé avec des gants et sous hotte. En raison des vapeurs de chlorure et d’oxyde d’étain produites lors du chauffage, la manipulation devra se faire sous hotte ou dans un endroit très bien ventilé.

devra être manipulé avec des gants et sous hotte. En raison des vapeurs de chlorure et d’oxyde d’étain produites lors du chauffage, la manipulation devra se faire sous hotte ou dans un endroit très bien ventilé.

1.1 Matériels et produits utilisés

- Plaques de verre, dimension libre. Les manipulations réalisées ici sont faites sur des lames de microscopes.

- Source de chaleur uniforme dépassant 400°C

- Plaque d’aluminium

- Chlorure d'étain

- Air comprimé

- Laine de verre

- Hotte aspirante

1.2 Mode opératoire

La source de chauffage mise en œuvre sera ici un bête réchaud à gaz étant donné l’indisponibilité d’une plaque chauffant à la température souhaitée. Quelque soit la méthode de chauffage, les étapes sont les mêmes.

Les premiers essais sont assez désastreux et un peu de persévérance est nécessaires pour ajuster les différents paramètres : quantité de chlorure d’étain, puissance de chauffage, vitesse du courant d’air comprimé...

- Dans un premier temps, la plaque d’aluminium est placée sur la source de chaleur (éteinte).

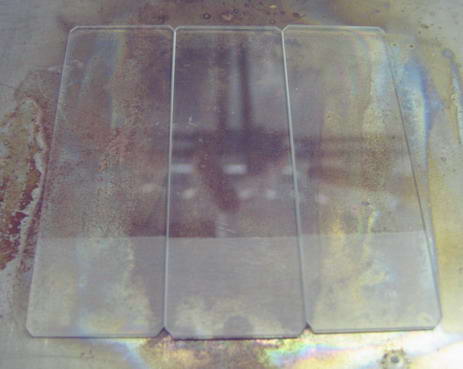

- On dispose ensuite trois lames de microscope sur la plaque métallique. La lame centrale est celle que l’on va tenter de rendre conductrice. Les deux autres lames serviront en tant que support et peuvent être réutilisées d’une expérience à l’autre.

- On dispose ensuite quatre autre lames (deux par deux) sur les lames externes, empiétant légèrement sur la lame centrale.

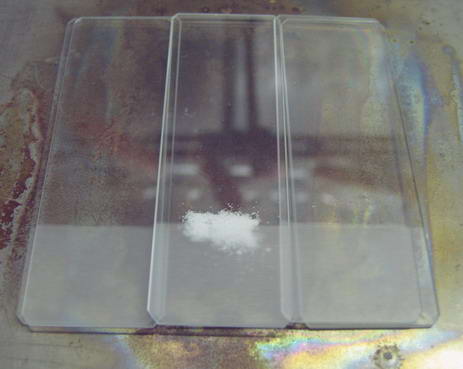

- On place une petite quantité de chlorure d'étain

sur la lame centrale.

sur la lame centrale.

- On dispose finalement une dernière lame à cheval sur les lames externes, formant ainsi un conduit dans lequel les vapeurs de chlorure et d’oxyde d’étain se répandront.

On obtient alors le sandwich suivant vu de face.

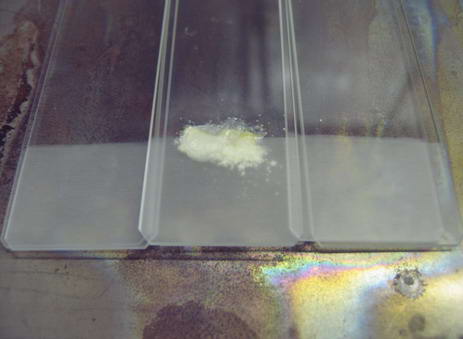

- On enclenche le système de chauffage. La plaque métallique va permettre de faire diffuser la chaleur sur l’ensemble des lames. Le chlorure d’étain commence à fondre.

- Tout en continuant de chauffer, on envoie un courant d’air comprimé (très léger) sur le chlorure d’étain fondu pour diriger les vapeurs dans le conduit formé par les plaques.

- De l’air comprimé est ainsi soufflé jusqu’à ce que le chlorure d’étain n’émette plus de vapeur. Le système de chauffage est alors arrêté.

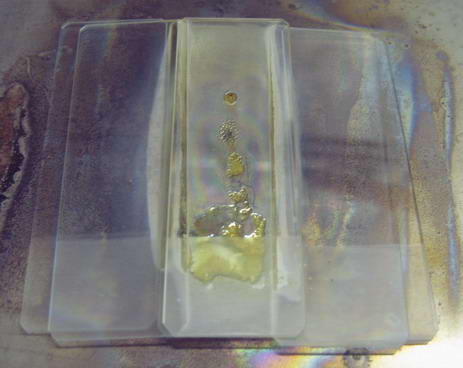

- A l’aide de pinces métalliques, les plaques sont retirées et la plaque centrale rendue conductrice est placée sur de la laine de verre où elle refroidira lentement (le refroidissement directement sur la plaque métallique pouvant conduire au bris du verre. Une fois refroidie, on obtient une plaque de verre transparente, recouverte d’une couche d’oxyde d’étain iridescente.

1.3 Résultats

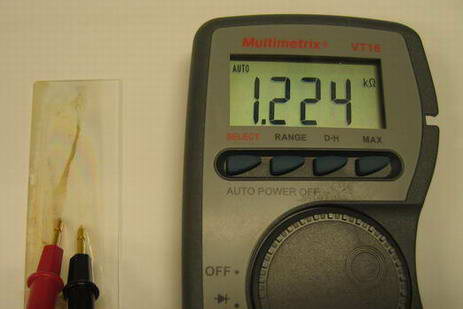

Les plaques obtenues sont recouvertes d’une couche d’oxyde d’étain, conductrice de courant électrique.

2 Préparation de l’afficheur

2.1 Matériel

- Lames de verre recouvertes d’oxyde d’étain (fabriquées à l'étape précédente).

- Lamelles fines et flexibles d’un métal (par exemple du laiton).

- Papier de verre

- Scotch

2.2 Mode opératoire

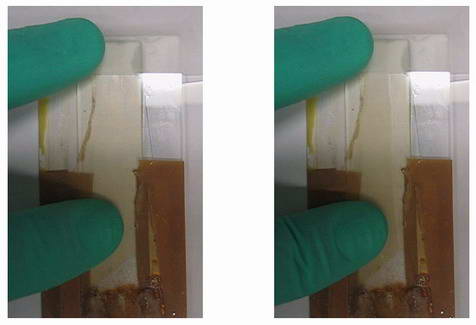

- On découpe dans une feuille de laiton de petites lamelles assez longues, qui nous serviront à réaliser les contacts entre la source de courant et la plaque de verre.

- Les lamelles sont passées au papier de verre pour en décaper la surface et optimiser la conduction du courant.

- Chaque lamelle est placée en contact avec la zone iridescente de chaque lame et maintenue en contact étroit avec du simple scotch.

2.3 Résultats

Les plaques ainsi obtenues sont bien conductrices de courant et le contact entre la lamelle métallique et la surface conductrice est tout à fait correct.

3 Assemblage de l’afficheur

3.1 Matériel

- Deux plaques préparées suivant les instructions précédentes.

- Du MBBA (cristal liquide)

- Source de courant continue régulée et variable

- Câbles électriques

- Scotch pour assurer le montage

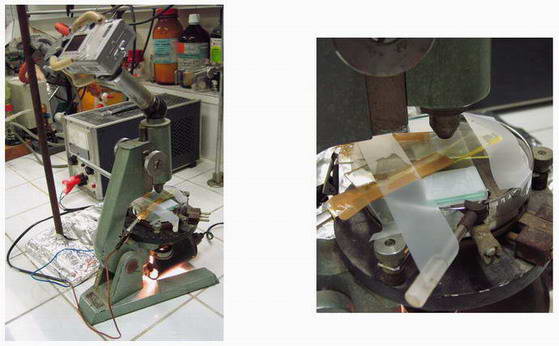

3.2 Mode opératoire – Visualisation macroscopique

- On dispose une première plaque sur une surface plane.

- On place quelques gouttes de MBBA sur la surface iridescente.

- On recouvre le MBBA par la seconde plaque, surface iridescente coté MBBA.

- On maintient l’ensemble à l’aide de quelques bouts de scotch judicieusement placés.

- Les lamelles métalliques de chaque lame sont reliées à une source de courant.

- Allumer la source de courant et observer !

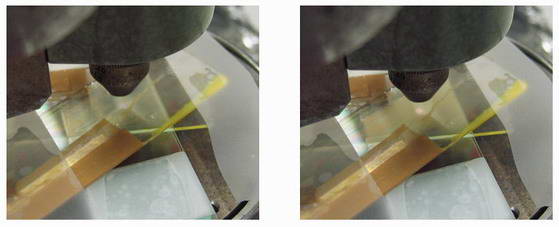

3.3 Mode opératoire – Visualisation microscopique

Les mêmes étapes que précédemment sont à suivre, si ce n’est que l’afficheur doit désormais être assemblé sur la platine d’un microscope.

4 Résultats

Il est important que l’espace entre les deux plaques soit le plus petit possible pour observer efficacement quelque chose au niveau macroscopique.

4.1 Visualisation macroscopique

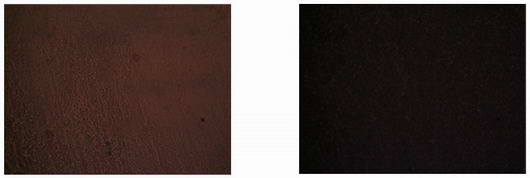

En l’absence de courant, on ne voit absolument rien d’intéressant à cet afficheur…

Mais dès que l’on applique une différence de tension de 50 V entre les deux plaques enserrant le MBBA, on remarque immédiatement une zone plus foncée à l’endroit où les plaques conductrices se superposent.

Lorsque l’on coupe le courant, la zone plus foncée se ré-éclaircie et revient à son aspect originel, le phénomène pouvant se répéter plus fois sans problème.

Notre afficheur fonctionne donc et il est possible d’observer facilement le changement d’aspect de façon macroscopique !

De la même façon, une fois placé sur la platine du microscope, avec une prise de vue selon un angle différent, l’opacité du film de cristaux liquides est bien visible.

- Vidéo de l’observation macroscopique (format AVI, 524 ko).

4.2 Visualisation microscopique

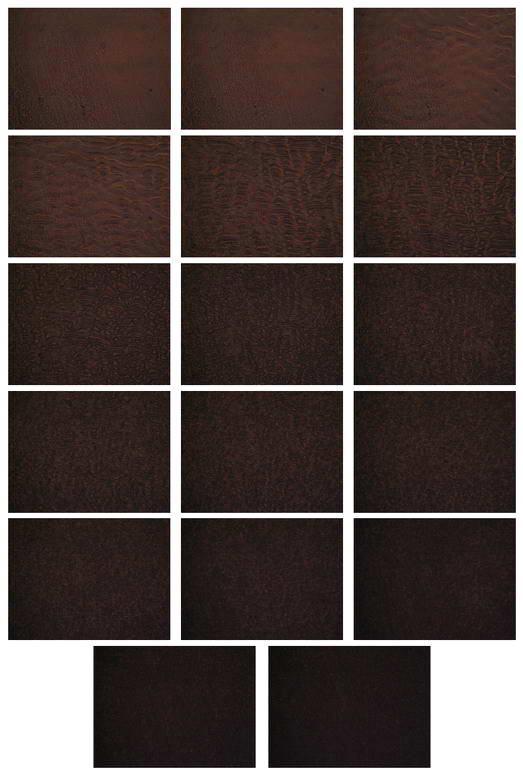

Intéressons-nous désormais à l’aspect microscopique et observons les changements d’état du cristal liquide en fonction de la tension appliquée entre les deux plaques.

Commençons tout d’abord avec le même passage de 0 à 50 V réalisé précédemment. On remarque encore une fois le noircissement très visible des cristaux liquides lorsque l’on applique le courant.

Que se passe-t-il si on décide d’augmenter progressivement la tension de 0 à 50 V ? Et bien le cristal liquide reste sensiblement inchangé jusqu’à environ 5-6 V, puis sa texture change progressivement pour donner des sortes de petites gouttes rectangulaires qui vont peu à peu se mouvoir les unes dans les autres de plus en plus rapidement au fur et à mesure que la tension augmente, provoquant l’aspect de noirceur observé.

- Vidéo de l’observation microscopique du passage brutal de 0 à 50 V (format AVI, 2,6 Mo).

- Vidéo de l’observation microscopique du passage progressif de 0 à 33 V (format AVI, 7,5 Mo).

5 Conclusion

Nous avons donc réussi à fabriquer un afficheur sommaire à cristaux liquide en préparant des plaques de verre recouvertes d’une couche conductrice d’oxyde d’étain, et en les assemblant autour de MBBA, cristal liquide dans son état nématique à température ambiante.

De plus, nous avons mis en évidence des changements d’aspects, tant à un niveau macroscopique (même s’ils ne sont pas très visibles) et microscopiques.

Il ne reste plus qu’à réaliser un afficheur plus complexe en gravant la couche d’oxyde d’étain pour réaliser des motifs, des lettres, chiffres... et à assembler le tout pour avoir un véritable afficheur ! Mais ça, c’est une autre histoire !

6 Voir aussi

- Généralités sur les cristaux liquides

- La synthèse des esters de cholestéryle

- La synthèse du MBBA

- La synthèse du TBBA